Sekitar pukul sepuluh malam, saya menyadari unggahan Pestapora 2025 di Instagram dengan logo dan keterangan sponsor Freeport telah dihapus. Seorang teman menyebar informasi lingkaran elite Pestapora, bahwa beberapa jam sebelum postingan Instagram dihapus, diadakan pertemuan serius dan para musisi memprotes penyelenggara Pestapora tentang isu ini. Sebab, komentar dan percakapan di berbagai kanal media sosial telah penuh sesak. Warganet banyak memprotes, marah, dan mengajukan tuntutan pada Pestapora.

Tumbuh dalam lingkungan pertemanan dan jejaring perjuangan warga, saya menyadari setiap generasi punya bunyi, musik, dan lagu protesnya. Selalu ada pengalaman personal dengan Efek Rumah Kaca, Majelis Lidah Berduri, dan beberapa kawan yang hari ini mendengar .Feast atau Sukatani. Sementara, dalam isu Freeport yang membiayai Pestapora 2025 ini, kita melihat bahwa band-politis, musik protes, dan lagu perlawanan itu terkepung oleh komodifikasi dan segenap piranti desiring-machine—atau, katakanlah semacam kapitalisme canggih yang sigap sedia mengapropriasi gestur-gestur resistensi.

Belajar dari sebuah botol plastik, beberapa perusahaan air minum menciptakan botol plastik ramah lingkungan yang konon lebih cepat terurai dari plastik biasa. Gestur ini bisa dibaca sebagai upaya kapitalisme canggih mutakhir untuk mengapropriasi isu-isu ekologis, ia melampaui sekedar produksi dan distribusi untuk profit, tapi menyusupi hasrat konsumsi dalam gaya hidup eco-friendly. Kita tak perlu berbusa-busa membedah teori kapitalisme yang dipakai oleh ilmuwan hari ini. Tapi, mungkin pada titik ini kita bisa sepakat bahwa kapitalisme tercanggih yang perlu dilawan adalah yang mampu mengintervensi ruang-ruang kultural dan hasrat kita—untuk bahkan menjadikan gestur protes, wacana kritis, dan perlawanan warga sebagai komoditas untuk diapropriasi, terutama melalui hasrat konsumsi dalam gaya hidup, produksi nilai, dan distribusi isu.

Membongkar Infrastruktur Ekonomi dan Politik dalam Perhelatan Seni-Budaya

Kelalaian penyelenggara dalam merangkul PT. Freeport Indonesia jelas adalah masalah utama. Meski pada tahun 2023, Pestapora bekerja sama dengan Greenpeace dan beberapa teman mungkin masih ingat ada percakapan soal lingkungan hidup di tanah Papua.

Kelalaian pada Pestapora 2025 ini direspons pertama kali oleh warganet, kondisi memanas karena sebuah story Instagram yang menampilkan pawai marching band membawa poster bertuliskan “Tembaga Ikutan Berpestapora”. Marching band berjalan beriringan dengan sebuah lagu “Bangun Pemudi Pemuda” ciptaan Alfred Simanjuntak—jukstaposisi sangat terasa dalam cuplikan ini, sebab ada sebuah poster di belakang jalur pawai bertuliskan “No Music on a Dead Planet.”

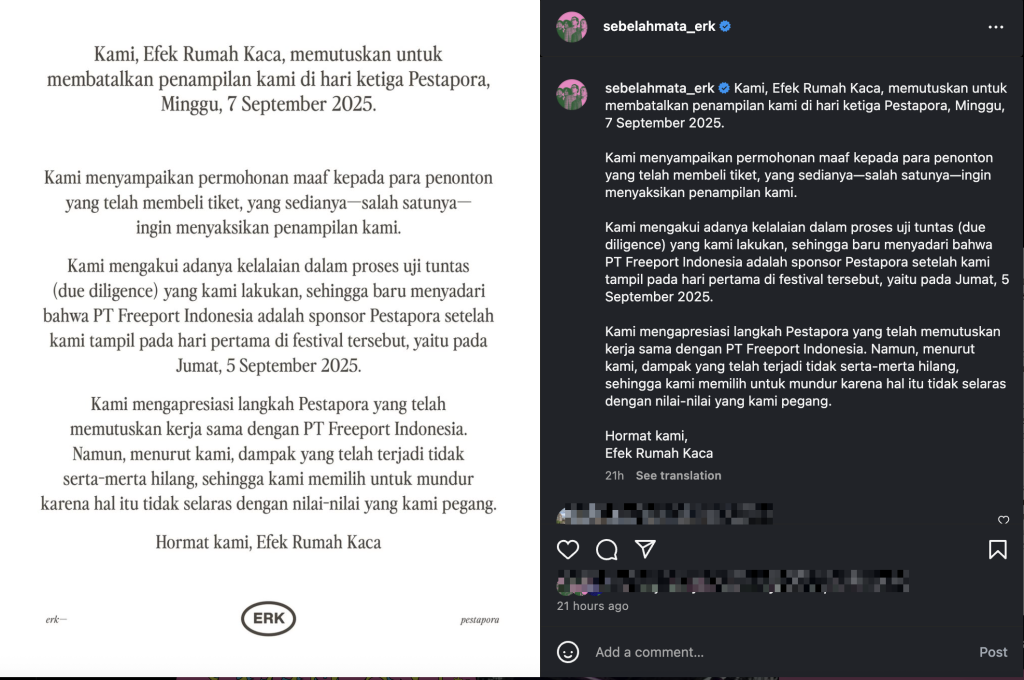

Isu ini kemudian ditanggapi dengan mundurnya banyak sekali musisi dan band. Warganet yang marah, klarifikasi yang diunggah, hingga polemik yang ramai menyusul kemudian. Apa yang terjadi dalam arena Pestapora 2025 semakin menarik setelah video klarifikasi Kiki Aulia Ucup diunggah. Permintaan maaf beberapa kali diucap dan keterangan menarik Freeport sebagai sponsor diunggah. Akibatnya, ada line up yang berubah, situasi yang tak pasti, dan inisiasi-inisiasi yang muncul kemudian.

Yesnoklub, Whiteboard Journal, Paguyuban Crowdsurfing adalah beberapa contoh bahwa panggung bisa menjadi area untuk menyebar isu-isu politik dan lingkungan hidup di Papua. Ada forum bersama audiens yang dipantik FSTVLST bersama The Adams—satu dari beberapa upaya dari dalam festival untuk bicara soal polemik ini. Kita juga perlu menghargai banyak kelompok musik yang mengeluarkan pernyataan sikap dan mundur dari Pestapora 2025, lalu entah membuat gigs sendiri, bekerja sama dengan komunitas, atau kembali pulang ke tempat asal masing-masing. Respons taktis, baik dari luar maupun dalam bisa diamati bersama, menyajikan satu lanskap sikap yang berbeda-beda menanggapi posisi politisnya.

Apa yang kita lihat dalam Pestapora 2025 ini bukan hanya tentang Freeport dan band-band politis yang tampil tanpa menyadari bahwa festival ini disponsori oleh industri tambang perusak lingkungan hidup dan masyarakat ulayat di Papua. Tapi lebih jauh, soal bagaimana infrastruktur ekonomi-politik dari sebuah festival atau perayaan seni, jarang dilihat sebagai satu hal yang serius bagi seorang seniman, kurator, kreator, dan pegiat seni-budaya hari ini. Sebab, landasan moral ekonomi semacam apakah yang membuat musik protes dan band-band politis layak menerima sponsor dari Freeport? Atau simulasi buruk lainnya, sponsor dari Kementerian Kebudayaan Israel hingga Kepolisian Indonesia misalnya.

Memang telah banyak inisiatif untuk memboikot beberapa funding kebudayaan yang terkait dengan Israel, tapi ada kecenderungan skena seni-budaya ini terlalu fokus pada situasi global dalam kerja solidaritasnya—kita semua pasti setuju terhadap boikot yang dilakukan pada infrastruktur politik-ekonomi Zionis, dari produk makanan hingga festival kesenian. Tetapi, Pestapora 2025 bisa membawa urgensi baru, bahwa para seniman atau bahkan penonton yang datang ke sebuah festival perlu melakukan telaah terkait siapa para pendonor dalam perhelatan kebudayaan di sekitar kita, karena ia sangat amat dekat dengan rumah kita, dan mungkin cukup sering juga kita kunjungi. Kita bisa melakukan pemboikotan produk pro-Zionis dan langkah sama perlu diterapkan pada festival seni di sekitar kita.

Mungkin, kita jarang mengkritisi, dari hulu ke hilir, perputaran uang dan infrastruktur ekonomi-politik dari sebuah peristiwa kebudayaan. Itulah sebabnya para seniman, musisi, band politis, dan pegiat musik banyak yang terkecoh oleh Pestapora 2025—meski banyak penampil yang mengaku telah melakukan pengecekan. Memang relasi ekonomi-politik dan infrastruktur kesenian selalu jadi isu penting, tak hanya dalam momen-momen genting ini saja. Dalam beberapa percakapan terbaru seni kontemporer, hijacking menjadi modus estetik untuk membongkar infrastruktur ekonomi-politik dari kesenian. Berbagai proyek diinisiasi untuk membongkar silang sengkarut antara pencucian uang, koleksi karya seni, sistem donor dalam festival seni bergengsi, hingga isu representasi atau tokenisme—lihat riset Forensic Architecture dalam Whitney Biennale 2019, atau ruangrupa dan Taring Padi dalam Documenta 15.

Tetapi dalam ekosistem musik di Indonesia, percakapan mengenai ekonomi-politik dan suprastruktur di balik satu perhelatan kesenian, cukup terbatas—terkadang muncul dan mereda tergantung momentum, tanpa diartikulasikan secara diskursif lewat riset-riset yang mendalam. Bahkan percakapan atau kajian arus utama hanya terjebak pada penguatan musik sebagai ekonomi kreatif dan festival musik sebagai peluang bagi turisme berbasis budaya.

Setelah peristiwa tergoceknya band-band politis dan hilangnya api dalam musik-musik protes di panggung Pestapora 2025 karena kucuran dari Freeport, sudah saatnya kritisisme pada kekuasaan diterapkan secara simultan pada basis ekonomi-politik yang menyokong perhelatan dan peristiwa kebudayaan. Sebelum seorang seniman menerima undangan, atau dalam proses menuju sebuah peristiwa digelar, penting untuk selalu menelusuri siapa sosok-sosok yang mendanai dan menyokong perhelatan kebudayaan yang akan digelar. Kritisisme semacam ini bisa membuka isu estetis, etis, juga politis dalam beberapa spektrum yang berbeda.

Untuk para seniman kreator dan para pegiat seni budaya, isu ini sebenarnya bisa jadi sangat mudah untuk disimulasikan pada lapisan-lapisan sosial politik ekonomi yang berbeda. Semua ini bisa dipikir dalam simulasi yang lebih praktis. Pertama, ketika kondisi yang dihadapi sangat tidak memungkinkan adanya sebuah kompromi, terutama terhadap moral ekonomi dari para pemberi donor bagi perhelatan budaya, maka pergi dan menolak bisa jadi pilihan paling jelas. Kedua, ketika kondisi yang dihadapi masih bisa dikompromi dan moralitas nilai ekonomi bisa dikritik pada level estetis hingga etis, maka opsi untuk menjadikan seni sebagai medium kritik bisa jadi berguna. Pasti para pembaca bisa merangkai argumen ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dari simulasi berpikir ini.

Tapi, dalam konteks festival-festival seni di Indonesia, yang menurut saya paling jelas adalah para band politis dan musik protesnya perlu memakai festival sebagai ruang konsolidasi warga—di mana festival digulirkan kembali menjadi satu perputaran arena tandingan, untuk gerakan perlawanan warga, ia jadi semacam strategi kolektif untuk membagikan sumber daya secara bebas dan adil. Meski, saya paham ini mustahil dilakukan dalam festival yang hanya bisa diakses kelas menengah Jakarta, dengan segala elitisme, juga segala omong kosong kelas sosialnya.

Tanpa berpanjang lebar, yang ingin saya tawarkan adalah pertanyaan soal mampukah kelompok musik, kolektif sound art, band politis, hingga penyanyi tunggal melakukan klaim ulang, pada komodifikasi dan apropriasi gestur-gestur protes ini? Sebab, melampaui langkah taktis untuk mundur dari keikutsertaan, navigasi politik kebudayaan jadi penting dalam situasi genting ini. Sebab, saya bertanya-tanya exercise politik kebudayaan semacam apa yang diterapkan oleh para band politis dalam Pestapora 2025 ini?

Tentu, isu pendanaan Freeport jelas mengungkap sejarah sangat kelam tentang pengisapan sumber daya alam dan nasib masyarakat adat di Papua. Tetapi, sistem nilai macam apa yang bisa ditegaskan oleh para musisi politis soal Freeport dan pertambangan ekstraktifnya itu? Apa yang bisa dilakukan oleh musik dalam krisis ekologi dan kemanusiaan? Bagaimana mereka menavigasi diri ketika musik-musik protes dan estetika garda terdepannya itu diapropriasi hingga dikomodifikasi? Apa mereka mampu menegaskan posisi politik kebudayaan lewat musik, untuk menggugurkan atau melawan apropriasi kultural tersebut dari dalam atau luar panggung?

Membatalkan keikutsertaan, membatalkan kehadiran, bisa jadi langkah taktis yang paling mungkin dilakukan. Tapi, kemudian saya meragukan adanya exercise politik kebudayaan dalam musisi-musisi yang tampil pada Pestapora 2025 ini—meski tentu banyak kelompok musik politis, yang memakai politik sebagai tema atau semata-mata sebaris lirik lagu.

Sebab terkait penyelenggaraan festival ini, kecurigaan saya, yang dilakukan adalah benar-benar pesta secara literal, festival ini memakai gestur protes dan kepalan tangan sebagai ornamen dari pestanya, memakai kata-kata keras pada kekuasaan sebagai yel-yel pesta ini—meski kita paham, bahwa sumber daya dan penyokong dari pesta ini merupakan pengorbanan darah dan air mata warga nun jauh dari gemerlap Jakarta.

Urgensi Posisi Politik Kebudayaan yang Tegas

Kita sedang dalam kondisi genting, benar-benar genting, juga warga yang kalah dan di pinggiran memang selalu dalam kegentingan dari hari ke hari. Maka, posisi politik kebudayaan yang tegas jadi penting dalam kerja-kerja seni hari ini, kritik pada apropriasi gestur-gestur resistensi juga jadi penting. Alih-alih, mereproduksi mode festival hura-hura dalam perayaan hari libur kelas menengah saja. Jika tak hati-hati, komodifikasi estetika politis itu akan terus menjebak gerakan warga. Sebab, ia hanya menjajakan musik protes dalam etalase, dikomersialisasi, dan menjadi barang jualan “bermotif kritis” demi sistem profit ekonomi festival.

Freeport, lebih dari sekedar perusahaan tambang, ia adalah simbol penjajahan panjang di tanah Papua. Tanpa posisi tegas soal Freeport, maka Pestapora 2025 telah mengabaikan perjuangan warga, festival ini menyampingkan aksi protes dan korban brutalitas yang terluka, pada aksi-aksi di Sumatera hingga Papua. Bahkan, lebih buruk lagi, mereka naif bersikap pada penjajahan di tanah Papua dalam lini masa eksploitasi panjang yang dilakukan Freeport—sebelum akuisisi, setelah akuisisi, semua tak penting, seluruh sejarah pertambangan ini adalah sejarah penindasan. Tak hanya berlaku untuk Pestapora 2025, festival seni-budaya serupa dalam layak diboikot jika mereka tetap menerima sokongan dana hasil eksploitasi.

Saya menuliskan catatan ini sebagai moda dan bahan pembacaan untuk menavigasi kerja-kerja seni dan budaya kita hari ini, setelah protes yang berlangsung lebih dari satu minggu, ribuan orang ditahan dan sepuluh orang meninggal—sebuah pesta bahkan dalam bentuk dan gestur yang paling kritis sekalipun tidaklah layak dilakukan, apalagi jika pesta itu gagal menjadi ruang konsolidasi wacana dan praktik perlawanan bagi gerakan warga.

Saya menuliskan bagian primer esai ini pada Jumat (05/09) malam hari, jika kamu membaca ini beberapa hari setelahnya dan yang ada hanyalah permintaan maaf dengan gestur memelas saja—tanpa konsolidasi lebih jauh, dorongan produksi pengetahuan lebih dalam, dan pertanggungjawaban politis lebih kuat—maka buang saja semua band-band politis dan Pestapora dalam keranjang sampah depan rumahmu! Lupakan ekosistem musik yang mengapropriasi perjuangan warga! lupakan musik protes yang klise!

Tulisan yang dimuat dalam rubrik Kolom adalah opini pribadi penulis. Opini ini menjadi tanggung jawab pribadi penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi serunai.co

Penulis: Amos Ursia

Editor: Ferdhi Putra

1 komentar

Kepada siapa pertanyaan-pertanyaan etis politis dalam tulisan ini ditujukan? Kepada “band-band politis” saja kah (yang adalah juga kelas menengah yang tak selalu bisa bertahan dari bermusik)? Kepada siapakah pertanyaan-pertanyaan terkait sikap politik kebudayaan itu pertama-tama butuh ditujukan?

Apakah hidup harus benar-benar butuh dihentikan, di masa krisis dan genting ini? Atau kita bisa memberi sedikit jeda untuk menarik nafas dan sejenak bergembira? Mungkin penting bagi sekian ratus orang di balik festival untuk tetap bekerja mencari penghidupan, mungkin terutama untuk mempersiapkan bahaya titik nadir di hari-hari selanjutnya?